Una lectura de «Animal Minds and Human Morals» de Richard Sorabji.

Introducción: La exclusión filosófica del animal

La cuestión del estatus moral de los animales no humanos ha sido uno de los debates más persistentes en la historia del pensamiento occidental. Aunque los movimientos contemporáneos por los derechos de los animales parecen recientes, sus raíces conceptuales son tan antiguas como la filosofía misma. En Animal Minds and Human Morals: The Origins of the Western Debate (1993), Richard Sorabji, uno de los más destacados historiadores de la filosofía antigua, traza una genealogía rigurosa de las ideas que han dado forma al modo en que la cultura occidental ha concebido la mente animal y sus implicaciones morales.

Esta obra, pionera en su enfoque, examina las corrientes filosóficas grecorromanas y su legado medieval y moderno, revelando los fundamentos teóricos que han justificado, durante siglos, la explotación sistemática de los animales. ¿Son los animales capaces de razón? ¿Poseen emociones? ¿Sienten dolor? ¿Tienen alma? La forma en que estas preguntas han sido respondidas por los filósofos del pasado ha influido decisivamente en la conformación del especismo moderno.

Sorabji y el marco de la investigación

Richard Sorabji (n. 1934) es una figura clave en el estudio de la filosofía antigua, particularmente conocido por su labor en la recepción del pensamiento aristotélico en la Antigüedad tardía y el mundo medieval. Con una formación rigurosa en clásicos y una visión analítica contemporánea, Sorabji combina la exégesis textual con un enfoque filosófico-crítico que permite reinterpretar conceptos antiguos a la luz de debates modernos.

En Animal Minds and Human Morals, su objetivo no es simplemente historiográfico. Sorabji desea mostrar que la forma en que Occidente ha pensado la diferencia humano-animal no es neutra, sino que responde a decisiones filosóficas cargadas de consecuencias éticas.

Tesis central: una construcción especista de la racionalidad

Sorabji sostiene que el rechazo a reconocer capacidades mentales a los animales no se basa en observaciones empíricas, sino en construcciones teóricas destinadas a preservar la superioridad moral del ser humano. Desde los estoicos hasta Descartes, pasando por Aristóteles y Agustín, la negación de la racionalidad animal ha sido un recurso ideológico para justificar el dominio humano.

A diferencia de otros estudios que se centran exclusivamente en la ética moderna, Sorabji ofrece un análisis diacrónico que permite entender cómo el pensamiento especista ha evolucionado en diálogo con concepciones metafísicas, teológicas y epistemológicas.

Recorrido histórico-filosófico

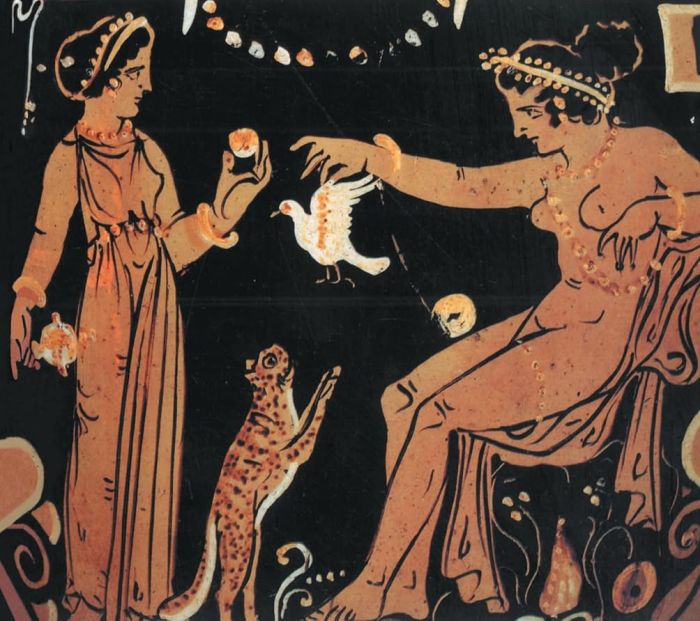

1. Pitagóricos y platonismo: transmigración y alma compartida

Los pitagóricos introdujeron una visión igualitaria del alma como principio universal presente en todos los seres vivos. La metempsicosis de Pitágoras implicaba una continuidad ontológica entre humanos y animales, lo que llevó a la defensa de una dieta vegetariana y una ética del respeto hacia todos los seres animados. Platón, en diálogos como el «Fedro» y el «Timeo», aceptaba la existencia de alma en los animales, aunque subordinada a los aspectos racionales presentes sólo en los humanos.

2. Aristóteles: jerarquía natural y logos

Aunque Aristóteles reconoce que los animales poseen percepción, memoria y deseo, niega que tengan logos, es decir, razonamiento discursivo. Esta negación es crucial, pues en su sistema teleológico, los seres existen en una jerarquía natural en la que los fines de los inferiores están subordinados a los superiores. Así, la utilidad de los animales queda justificada por su falta de racionalidad plena.

3. Estoicismo: el animal como autómata

Los estoicos llevaron la distinción a un extremo: los animales no poseen ni razonamiento ni alma en sentido moral. Son simples mecanismos movidos por impresiones sensoriales. Esta deshumanización filosófica sentó las bases para la exclusión moral sistemática de los animales, influyendo decisivamente en la patrística cristiana.

4. Epicureísmo y sensibilidad animal

En contraste, los epicúreos reconocían que los animales sentían placer y dolor, y actuaban por deseo. Aunque no articularon una ética animal, sus observaciones podrían haber sido el germen de una moral centrada en la capacidad de sufrir. Jeremy Bentham retomaría esta intuición muchos siglos después.

5. Pensadores tardoantiguos y cristianos

Porfirio, un neoplatónico, defendió el vegetarianismo desde una concepción espiritualista, mientras que Agustín adoptó la visión estoica de la inferioridad animal, aunque con un matiz teológico. Esta postura fue reforzada por la idea de que sólo el hombre fue creado a imagen de Dios.

De la escolástica a Descartes: la consolidación del animal-máquina

La escolástica medieval, especialmente en Tomás de Aquino, preserva la distinción aristotélica entre alma racional y sensitiva. La teoría hilemórfica tomista refuerza la idea de que el alma racional no puede estar presente en los animales. Descartes radicaliza esta perspectiva al sostener que los animales carecen de alma y son autómatas fisiológicos. Su visión mecanicista, heredera del dualismo cartesiano, justifica prácticas experimentales crueles bajo la premisa de que los animales no sufren realmente.

Implicaciones contemporáneas: una crítica filosófica al especismo

Sorabji no se limita a exponer una historia de ideas. Su análisis constituye una crítica al especismo como construcción filosófica. Frente a la idea de que la racionalidad es la base de la consideración moral, propone volver la mirada hacia la capacidad de sufrir, tal como plantean autores como Peter Singer. El libro invita a una relectura crítica del canon filosófico occidental y a repensar los fundamentos de la ética desde una perspectiva inclusiva.

En comparación con Tom Regan, que basa los derechos animales en la posesión de una «vida subjetiva», y con Martha Nussbaum, que aboga por el enfoque de las capacidades, Sorabji ofrece una genealogía que contextualiza y problematiza las premisas de fondo de estos discursos. Su enfoque es complementario, al mostrar que nuestras intuiciones morales actuales están condicionadas por una historia milenaria de exclusión.

La historia como herramienta de emancipación

Animal Minds and Human Morals no es solo una obra de historia intelectual; es también un llamado a la reflexión ética. Sorabji nos muestra que la marginalización moral de los animales ha sido sostenida por marcos teóricos que hoy podemos y debemos cuestionar. Comprender los orígenes de esta exclusión es el primer paso para superarla.

La historia, en manos de Sorabji, se convierte en una herramienta de emancipación moral, capaz de iluminar las sombras del pasado para construir un futuro más justo y compasivo con todos los seres sintientes.

Editorial Cultura Vegana

www.culturavegana.com

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

1— amazon.com, «Animal Minds and Human Morals: The Origins of the Western Debate», Richard Sorabji. Editorial Bristol Classical Press, Edición revisada el 1 de abril de 2013. Los animales no pueden construir oraciones. Por lo tanto, podemos comerlos. Esta fue la perspectiva que finalmente adoptaron los estoicos, aunque comenzaron con la afirmación mucho más amplia de Aristóteles de que los animales carecen de razón. En este libro, el autor argumenta que la tradición occidental ha sido bastante complaciente. San Agustín incorporó la perspectiva estoica al cristianismo, pero al hacerlo solo abordó la mitad del debate antiguo, pues muchos filósofos defendieron a los animales. La controversia afectó a toda la filosofía de la mente, porque si se les niega la razón y la creencia a los animales, debemos redefinir no solo la razón y la creencia, sino también la percepción, la emoción, la intención, la responsabilidad moral, la memoria, el habla y la capacidad de conceptualizar. Sorabji argumenta que se necesita una visión de la ética más amplia que la que se encuentra tanto en los antiguos oponentes de los animales como en sus defensores modernos.

2— culturavegana.com, «La ética de la dieta», Howard Williams, Editorial Cultura Vegana, Publicación: 7 julio, 2022. En la actualidad, en todas las partes del mundo civilizado, las antaño ortodoxas prácticas del canibalismo y los sacrificios humanos son contempladas universalmente con perplejidad y con horror.

3— culturavegana.com, «Apuntes breves sobre vegetarianos notables en la antigüedad», Editorial Cultura Vegana, Última edición: 15 abril, 2025 | Publicación: 23 febrero, 2024. En el año 334 aC acontece el nacimiento de Zenón de Citio, fundador del estoicismo.

4— culturavegana.com, «Breve viaje vegano a nuestro pasado ancestral», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 16 julio, 2023. En la Antigua Grecia durante la antigüedad clásica, la dieta vegetariana se denominaba «abstinencia de seres con alma», en griego antiguo: ἀποχὴ ἐμψύχων [1].

Comparte este post sobre Richard Sorabji en redes sociales